Aliの回し者になったわけではありません(-_-;)

たまには完成品を買ってみたかっただけです^^;

分解までやってると期待されるといけませんので

最初に「今回は分解しておりません!」ということでご容赦をm(_ _)m

防水なので、外側にはネジ等は皆無で、分解すると再生できそうにないからです。

ちなみに、地雷もありませんでした(*^_^*)

何の日だかわかりませんが、11/29のディスカウントの日にポチッと^^;

で、1つ目は、これ!...実は~2種類ポチってまして^^;

耳穴に入れるインイヤー型や、耳全体を覆うオーバーイヤー型は、

耳に良くないと聞くので。

Bluetooth Open-Ear型ヘッドセットが欲しかったのです。

サイトには、IPX5 Sweatproof と...「防汗」だそうです。

US$ 20.45(55% OFF)

「wich Mic」とあるけど、「with Mic」の誤りでしょう。

ちなみに、「IPX5」とは、

「JQA 日本品質保証機構」に解説(PDF)がありますが、

こっちのPDFがとても分かり易かったので拝借m(_ _)m

IPX5は、

防水性能:5等級・・・全ての方向から噴流水を受けても影響がない

防塵性能:X・・・・・・・防塵のテストをしていない

ってことになります。

|

| 出所:StellarLink 隔月連載 第28回 |

高音が聴こえ難くなると、どうしても低音に楽しみを求めたがるのです^^;

このサイズにしては、とても重低音がでるのです。

DSPで高調波だけを強調して錯聴を起させ、

基本波の低音がでてるかの様に感じさてるのだと思います。

まあ、マーティーの推測でありますが^^;

いつもの内側にプチプチの付いた易包装です。

外観は、全く潰れてないので大丈夫でしょう。

開けると、お~っ!

珍しく、完璧な化粧箱です!

左下に「SPORTS HEADPHONE」とあります。

パッケージ裏。

右上の「不入耳」の漢字が分かり易いですね~

Product Model: Airwing(G56)

なかなかしっかりした高級そうなパッケージです。

ヘッドホン、USB充電ケーブル、マニュアルが入ってます。

内側もちゃんとしたトレイに入ってます。

トレイから出します。

これは、耳に当たらない方の外側。

側面に保護シートが貼ってあります。

耳に当たる側。

開口部は赤丸の所だけです。

マイクは、右の「uomx」の「o」文字の中に開いた穴です。

キャップを外すとMicro USBの充電端子が見えます。

これは、ボリュームの[+]と[-]だけっぽいです。

Powerスイッチは、何処だろう?

小さなマニュアルが入ってます。

日本語のページもあります。

取説読むと

ハンズフリーで電話できるようになってて[応答] [切断] [拒否]や

リモコン機能の[再生] [停止]の制御できるようです。

商品説明に

Bluetoothプロファイル:A2DP、HFP、HSP、AVRCP

とあります。

・A2DP:Advanced Audio Distribution Profile

・HFP:Hands-Free Profile

・HSP:Haedset Profile

・AVRCP:Audio/Video Remote Control Profile

Google先生に聞いてみると

A2DPは、色んなCODECをカプセリングする方式だけ規定して、

ペイロードのCODECは、自由に規定できるらしいです。

つまりMP3やAACもカプセルに入れて、そのまま伝送できるということです。

若かりしマーティーが、Recommendation(勧告)をチラチラ見てたのは、

Bluetooth Ver.2.0までなので、長い間、Bluetoothで音楽なんて、

と思ってたのは、内緒の話です(-_-;)

Audio CODECのAACに対応してることを知ったのは、最近のことであります(-_-;)

それとは逆に、マーティーの耳は、劣化の一途をたどっているのですが(T_T)

で、Power Switchは、本体の側面の赤丸部分を押すのでした。と思ってたのは、内緒の話です(-_-;)

Audio CODECのAACに対応してることを知ったのは、最近のことであります(-_-;)

それとは逆に、マーティーの耳は、劣化の一途をたどっているのですが(T_T)

2秒押:ON、3秒押:OFF です。

では、電源を入れて、Windows10のPCでBluetoothペアリングします。

電源を入れると「Power ON!」、続いて「Connected!」と喋ってくれます。

電源を切ると「Power OFF!」と喋ってから切れます。

Bluetoothデバイス名は、「AirWings」でした。

試聴音源は、相変わらず、Joe Passであります(*^_^*)

YouTubeから「Joe Pass - Satin Doll」

ギター、ウッドベース、ドラムのトリオです。

Open-Ear型なので周りの音もよく聞けます。装着状態ですが、マーティーの頭では味気ないので^^;

買ったお店の画像を使わせてもらいます。

耳に密閉するのではなく、ヘッドホンの間には空間があります。

メガネを掛けて見ましたが、特に問題ないです。

まあ、メガネ ⇒ ヘッドホンの順番に装着した方がいいですが^^;

軽いのでかなり首を振ったりしても大丈夫です。

|

| 出所:AliExpress Mengda Global Store |

マーティーはオーディオ通ではないので、言葉での音質の表現は、難しいですが、

聴いた瞬間の感想を、感じたままに記録しました。

・ギター、ハイハット、シンバルの音の臨場感がいいです。

臨場感ってのは、籠もった感が全然なくて、生で聴いてる感じです。

もっとも、ステージを後ろ向きで聴いてる感じではありますが。

・ギターの弦に指やピックが触れてる感じも聴き取れて心地よいです。

音がクリアーって感じでしょうか、細かい装飾音もよく聴こえます。

・低音は、流石に迫力ないですね~ 一応聴こえるって程度です。

まあ、日頃、生で聴くのは、手元にギターしかないので

側で聴いてる感じが分かるのは、ギターだけなのであります。

マーティーの耳には、心地よい音質という感想であります。

・Bluetoothなので、廊下を歩いて遠ざかると

直線で6~7mって所、途切れ始めて、パシッと聞こえなくなります。

マニュアルには、10mとあるのですが...

・Open-Ear型なので、音漏れはあります。

リビングでテレビを付けてない時は、ピアノの音とかは、

テーブル越しに前に座ってて分かる程度です。

・それほど大きな音が出ず、Open-Ear型なので

車内や騒がしい所では、周りの騒音で聴き難いかも?

・ウォーキングやマラソンの時に適してるみたいです。

・後は、ハンズフリー通話用ですね。音声は聞き取り易いと思われます。

そういえば、試聴に使った

YouTubeの「Joe Pass Satin Doll」のAUDIO CODECは、何だろう?

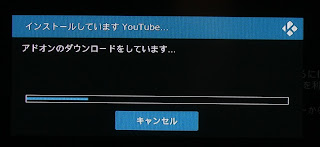

前回の「Raspberry Piのメディアプレイヤー」で

YouTubeの情報が出せたのでCODECを確認してみます。

テレビの画面右下に、これが出ました!

AUDIOは、2ch AACですね。

A2DPのペイロードにAACを載せて送ってるんだと思います。

更に詳細表示してみると、テレビ画面の左下に、この様に情報がでます。

「ff-aac」「ff」はエンコーダーの種類だと思うのですが

たぶんffmpegと関係あるのかな?

CODECは、AAC 32bit 44.1KHz

AACをあの小さい本体と電力で再生してると思うと、

随分と技術が進んだのを実感できます。

CODECの音質評価は、この辺りが詳しそうです。

「qaac」ってのがいいらしいけど、

もはやマーティーの耳ではついて行けない世界であります(-_-;)

しばらく聴いてると...やっぱ、ベース音がよく聴こえないな~

再び、BOSE SuondLink Miniに登場してもらって聴くと

ん~ん...やっぱ重低音はいいな~ ウッドベースが心地よいな~

でも、ギターの臨場感は、先のUCOMXのBluetoothヘッドホンの方が好きです。

まあ、気分次第ってことですね~^^;

それとマーティーは、PCで映画を見たりする時は、

かなり古い、耳穴を塞がない、SONY MDR-W14ってのを使ってます。

とても小型ですがウッドベースの低音はわりと出てます。

Vertical Typeと呼ばれるみたいです。

耳に装着してる画像を探したら、ここに、品番が少し違うけどほぼ同型の

Vertical In-The-Ear Headphones MDR-W08ってのがあるけど、とても高いです。

耳穴に縦に入るので、耳穴を塞がないのです。

|

| 出所:10things |

先端Φ3.5ピンジャックのコード式です。

拡大!

この状態で右半分を耳穴に入れて使います。

耳の外耳の壁面に音が反射するって具合でしょうか。

2つ目は、骨伝導のHeadphoneです。

十数年程前に存在を知って、一度は聴いてみたいと思ってたら

偶然見つけて、ちょっと悩んだけど、ポチっ!

Bluetooth 骨伝導ヘッドホン(マイクも付いてました)

US$ 21.7(30% OFF)

Waterproof、所謂「防水」ですが、先の解説PDFに依ると

IP56は、

防水性能:6等級・・・波浪または全ての方向から強い水流を受けても影響がない

防塵性能:5等級・・・粉塵が侵入しない

ってことらしいです。

梱包は、1つ目と同じです。

中身を取り出すと、簡易パッケージですね~

まあ、パッケージに凝る必要はないのですが、

で、写真では、分かり難いですが、左側が潰れてたのです。

本体が大丈夫だと良いのですが。

水色のストラップは、オマケみたいです^^;

本体を取り出すと、内装箱も潰れてますね~

大丈夫かな~ドキドキ...

無事でした!

右側だけ透明ケースにハマってます。

付属には、なんと耳栓まで!

橙のがスポンジ状の耳栓。その右は充電用USBケーブルです。

本体は、これ!

トランスデューサー部分が意外と大きいです。

操作ボタンは2つ

その左の蓋を開けるとMicro USBの充電用端子があります。

それと、左下の白い丸いのもボタンで、電話の制御に使うようです。

マニュアルには日本語も載ってますが、

仕様には、Bluetoothプロファイルは載ってません。

スピーカーっぽくなってますが、穴は開いてません。

赤丸の部分がトランスデューサーです。

お店の説明には「BUILT-IN BONE CONDUCTION HEARING AID ENGINE」

「内蔵骨伝導補聴器エンジン」ということになります。

|

| 出所:AliExpress Mingcong Store |

内耳に音を伝達する仕組みなのです。

この軟骨部分を「耳珠(じじゅ)」と呼ぶそうです。

これもマーティーの装着写真では味気ないので^^;

お店から写真を使わせていただきます。

キャッチコピー

「NEW CONCEPT SPORTS BONE CONDUCTION HEADPHONE」

なので、難聴者用というよりスポーツする人用ってコンセプトですね。

|

| 出所:AliExpress Mingcong Store |

試聴音源は、1つ目の時と同じく、YouTubeから「Joe Pass - Satin Doll」

ギター、ウッドベース、ドラムのトリオです。

電源を入れて、Windows10のPCでBluetoothペアリングします。

1つ目のと同じく、

電源を入れると「Power ON!」、続いて「Connected!」と喋ってくれ、

電源を切ると「Power OFF!」と喋ってから切れます。

Bluetoothデバイス名は、「J20」でした。

ん~ん。。。これは~最初のみたいに感動はありません(T_T)

まあ、骨伝導でもここまで頑張れるんだ~という感想です^^;

骨伝導の方が低音が出るかな~と期待したのですが、

低音は、1つ目より小さいですね~

中高音はよく出てますが、ハイハット、シンバルの音が異常に大きく感じます。

実は、この穴っぽい部分から1つ目のと同じ位の音量で鳴っているので、骨伝導だけの音ではないのです。

ちょっと音量上げた時に気になるのが、

中域の大きな突発音の時に耳珠をツンツンされた感じで、こそばゆいです^^;

百均でも見かけるウレタン製です。

フォームタイプと呼ぶらしい。

右の様に細く潰して耳穴に挿入すると、中で膨らんでいきます。

かなり遮音できますね~

これだと、骨伝導だけの音が聞けそうです。

耳栓した状態で耳珠にヘッドホンを当てます。

音質は、良いとは言えませんが、

そうだ! 試しにキッチンの真下で換気扇を最大風量にして聴いてみると、

お~っ!なかなかいいです。

大きな音の作業中とかのシチュエーションでは良さそうです。

YouTubeなので、いつの間にか別の曲なてってて

拍手がポップコーンの飛び跳ねるような、籠もった音に変わってしまいます。

パチパチパチではなく、ポコポコポコって感じなのです。

低音はよく聴こえるようになってます。

これがほんとの骨伝導の音なのかもしれません。

試しにトランスデューサー耳栓の上に当てると

前より低音がよく聴こえます。

しかし、ちょっと大きな音にすると、こそばゆいです^^;

でも、耳栓を振動さてるので、鼓膜が振動して聴いてることになるのだろうか?

密閉式のヘッドホンを差し込んでるのと同じことになるのだろうか?

骨伝導式は、音楽を聴くというより、マイクも付いてるので、

自動車内でのハンズフリー通話や対戦ゲームでの会話には適してると思います。

カーステの音楽は、耳で直接聞くと考えた方がいいのかもです。

電話で会話しながらウォーキングやマラソンするのにも適してると思います。

まあ、あくまでマーティー耳での感想であります。

無線感度は、1つ目とほぼ同じで、

直線で6~7m離れた辺りで、途切れ始めて、突然パシッと聞こえなくなります。

ちょっとググると

Bluetooth Ver.5でFEC(Forward Error Correction:順方向誤り訂正)が追加され

パケットの冗長ビットでエラー訂正できるようになったので、

省電力なのに受信感度が向上してるんですね。

無線の変調方式は、

Bluetoothは、FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)

周波数ホッピングスペクトラム拡散

WiFiは、DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum)

直接スペクトラム拡散)

ですが、そのままだと、干渉するので

Bluetoothでは、AFH(Adaptive Frequency Hopping)が使用され

WiFiの電波と干渉しない(し難い)ようになってます。

ROHM社のこの解説が分かり易いかと。

次も荷物が届くことになっています。

また、レビューだけになりそうだ~(-_-;)