2017年2月20日月曜日

小型工作機CNC2418 その3(HeightMap検討)

「みら太な日々」でステージの傾き調整のコメント見ていると、何やら「HeightMapで補正...」とある。データで傾きを補正するみたいだと想像はできるけど、WEBを色々調べたが、色の付いた等高線みたいな図は沢山出てくるが作り方が見つけれず。アプリもあるけど使い方が見つけれず。

GRBLcontrolボードのA5端子を使ってゼロ点調整している映像でA5端子の役目が判り。

そうこうしていると付属ソフトGRBLcontrolの大元はCandleということが判明。

早速、バージョンが上のcandle 1.0.11を動作させました。

(最新のcandle 1.1.7は、正常に動作しなかった)

すると何とHeightMapという項目があるではないですか!

これはもう試行錯誤でやってみるしかないと。

という成り行きで、まずは、PCBから

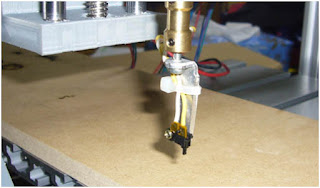

たまたま銅の釘があったので先を尖らせてセット

緑のクリップは、コントロールボードのA5端子へ、基板面は、GNDへ接続します。

Z軸を目視で0.5~1mm程まで近づけ、GRBLcontrolアプリのコントロールパネルで

ボタンを押すと、じわじわと下がって接触すると自動で止まります。

最初は、下がり過ぎで壊れやしないかとリセットスイッチに手を掛けてヒヤヒヤしながらです。

そこで、このボタンでZ軸をゼロリセットする。これでゼロ点調整完了!

ついでにXY原点セットも忘れずに。

GRBLcontrolアプリは、Candle 1.0.11だとデフォルトでメニューにHeightmapがありますが、CNC2418付属のものはVer0.9なのでデフォルトでは、メニューにでません。

[Service]-[Setting]の[Panel]で[Heightmap]部にチェックを入れるとでてきます。

右メニューで

の時は、≡マークを押して展開します。

何かGcode FileをOpenすると[Create]ボタンが有効になります。

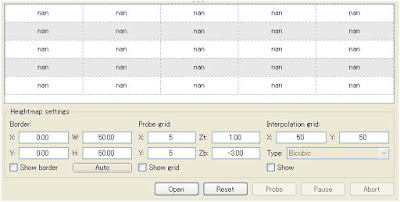

[Create]ボタンを押すと左下に設定画面がでてきます。(前回の設定値が表示される)

[Auto]ボタンで適当な数値が入りますが、原点から最遠コーナーを囲んだ

四角形コーナーの4点のみの測定になります。

4点では心もとないので

・ Border(測定範囲):X, W, Y, Hで範囲設定(例:原点から50mm角)

・ Probe grid(測定点数):X, Y(角を含むX, Y軸の測定数)(例:5 x 5 = 25point)

・ Zt(Z軸上限):Probe移動時のZ軸高さ

高くし過ぎると測定時のProbe下げるのに時間がかかるので目視で

Probeゼロを合わせておく。

・ Zb(Z軸下限):Probe測定時にここまで下げて測定を試みるので深めの設定がいい。

浅過ぎると表面に接触できない場合にエラーで止まり、

最初からやり直さなければなりません。

・ Interpolation grid:上欄に表示される表面状態の等高線のX, Y辺当りの補間数。

(例: 50 x 50 pointなので各辺50 pointで表示)

(※保存されたHeightmapファイルには、このgrid数と測定点のデータ

だけだが、加工時に内部で補間曲線で計算しているようです。

細かく補正したい場合は、Probe gridを増やす方が安心です。)

上記の項目をテスト例として入力しました。

測定すると上部の「nan」に数値が入っていきます。

[Probe]ボタンを押すと、次の様に測定用の表示になり、測定が始まります。

原点は2回測定され、原点をほぼゼロに置き換えてHeightmapが作成されていきます。

測定が進んでいくと次の様に測定ポイントの間を補間して等高線がでてきます。

原点が基準で、緑が基準に近い高さ、青が低め、赤が高めを現します。

原点をほぼゼロ(この時はぴったり0.000。時々、0.001や0.002等になります)として

差分値が入っていきます。

完了です!約4分かかりました。

結構、歪んでいます。

この様な4点留めをしていますが、妙な歪み方をしていることもわかります。

特に下板は、PCBより大きく、厚いものを使用した方がいいと思われます。

両面テープで付けた方がいいのかも。

保存したHeightmapファイルの中身です。単純なTEXTファイルになっています。

-----ここから-----

0.00;0.00;50.00;50.00

5;5;-3.00;1.00

0;50;50

0;0.058999999999999941;0.089999999999999969;0.091999999999999971;0.065999999999999948

-0.09000000000000008;-0.030000000000000027;-0.009000000000000008;-0.010999999999999899;-0.044000000000000039

-0.16799999999999993;-0.11299999999999999;-0.094000000000000083;-0.10600000000000009;-0.14300000000000002

-0.22799999999999998;-0.17999999999999994;-0.16799999999999993;-0.18300000000000005;-0.21999999999999997

-0.22500000000000009;-0.17799999999999994;-0.16100000000000003;-0.17900000000000005;-0.22500000000000009

-----ここまで-----

ジグザグに測定されますが、その順番にデータが入っています。

補間データはなく、Interpolation gridで設定した50、50があるだけ。

ゼロ点測定の再現性を見てみると。

銅では先を尖らせ過ぎると、最初は、少し先が潰れる程度の圧が掛かるようで、

測定を重ねていくと

1回目~5回目Z値: 0.000 ⇒ 0.015 ⇒ 0.018 ⇒ 0.019 ⇒ 0.018mm と潰れている。

6回目~10回目Z値: -0.002 ⇒ -0.001 ⇒ -0.002 ⇒ -0.004 ⇒ -0.002mm

11回目~15回目 Z値:-0.001 ⇒ 0.000 ⇒ -0.001 ⇒ 0.000 ⇒ -0.001mm

と落ち着いて良くなっていく。エンドミルだと±0.001mmは期待できそうです。

(この時点では、注文したエンドミルが届いてないので測定はまだです)

(このCNCのZ軸分解能限界でしょうか)

下左図の右のステンレスピンでやると

1回目~7回目Z値:

0.000 ⇒ -0.001 ⇒ 0.000 ⇒ -0.003 ⇒ -0.004 ⇒ -0.001 ⇒ -0.006mm

接触面が少し広くて平らなのが原因なのだろうか? PCBには十分な精度でしょう。

次に木工など非金属の測定Probeを思い付き、検討しました。

まずは、これ、FAX(おたっくす)を分解して出てきたフックSW。

結束バンドで止めます。押さえるとこの様に動きます。

CNCのControlボードに挿せる様にコネクタを取り付けます。

スピンドルに取り付けて.....ControlボードのA5端子に挿します。

MDF(9mm厚)を測ってみます。

測定範囲:49 x 35 測定ポイント数:16 で測定。

見た目より歪過ぎのような気がします。ProbeのON点のバラツキだと思われます。

精度はさて置き、今度は湾曲した皿を裏返して測定してみました。

範囲10 x 10mm で4ポイント測定。高低差 約10mmあります。 横からも見れます。

(これは、左下の基準点が0.000になっていない例)

面白いので反対側も測ってみます。

起点をカーブの中間位にセットして。

結果。高低差 ±3mm程になっている。

上手く使えば、湾曲した材料も一定の深さで加工することが可能になりそうです。

どうもフックSWのProbeは、ON点のバラつきが大きいのと、下がっていく時に

先がずれるのが気に入らないので、別のSWを探します。

壊れた5inch DVD-R Driveがあったので分解してみると、Limit Switch(赤丸部)がありました。

かなり小さい。

アルミの放熱板を切って取付治具を作り、コネクタも付けます。

スピンドルに取り付けました。

ゼロ点を測定してみると。

1回目~7回目 Z値:

0.000 ⇒ -0.003 ⇒ 0.000 ⇒ -0.001 ⇒ +0.001 ⇒ -0.001 ⇒ -0.004mm

となかなか良好です。

先程のMDF(9mm厚)の表面を範囲50 x 50mm 25ポイント測定してみると

良さげな値になっています。

ひとまず、非金属用のProbe完成です。

<考察>

・ 誤ってスピンドルが回ると配線が巻き付くので、モーター軸と独立に取り付け方法に

する必要があります。

・ PCBの固定は、4点固定のやり方次第では、中央が0.1~0.2mmも浮き上がるので、

厚目の平面板に両面テープで固定するか、ワッシャーではなく、辺と同等長の板で

上から固定するのがいいのではないだろうか。

これまとめていて気づいたのですがCandleのサイトの下の方に行くと

わかりやすい図があったんですね。知らなかった~。

これとか

これとか

これ

2017年1月30日月曜日

小型工作機CNC2418 その2(初動)

初動テストにはいります。

実は、まだ、GRBLも初耳、JwCADも使ったことなしです。

付属miniDVDのUSB DriverをInstall

この「CH340SER.EXE」を実行してコントロールボード用のUSB Driverを入れておきます。

GRBL Controlアプリ

付属miniDVDの[Grblcontrol]フォルダを丸ごとコピーすれば、そこから「grblControl.exe」を実行できます。

付属miniDVDの[Grblcontrol]フォルダを丸ごとコピーすれば、そこから「grblControl.exe」を実行できます。

中華モノはウイルス入ってそうなのでInstallerがないのは安心できます。

なにやらレーザー加工アプリも入っているようです。

これも[laser]フォルダ丸ごとコピーで起動できます。

まずはレーザーの方を先にやりたくて、スピンドルをレーザーモジュールに付け換えます。

レーザーモジュール。

5500mW、AliExpressの日本語では「5500メガワット」 とでますが、5.5Wです。

下に敷いているのは付属miniDVDにあった組立マニュアルを印刷したものです。

レーザー制御基板。

上側の配線は、レーザー本体に、レーザー用、ファン用と2対のケーブルが接続されています。

下側に12V端子(赤)とTTL(白)のコネクタがあります。

WEBで調べると、TTL(白)は、LOW ActiveでPWMコントロールできるようです。

が、どう繋ぐんだろう?

12V端子だけ接続していきなり100%出力でレーザーでると怖いので少し調べることにします。

CNCのコントロールボードには、「Spindle」と「Laser/Spindle」の2つコネクタがあります。

「Laser/Spindle」の波形をオシロで見てみます。

GRBLcontrolアプリを起動して[Spindle SPEED:100]に設定すると

無負荷なのできれいな方形波ではないようですが、12V DUTY 10%が出ている事が確認できます。

「Spindle」端子には24V 10%の波形がでていました。

[Spindle SPEED:500]に設定すると

12V DUTY 50%になっています。

どうやらレーザーモジュール12V端子(赤)だけをこの「Laser/Spindle」に繋げば直接駆動できる確信が湧きました。

結局、Spindle SPEEDというのは、回転数ではなく(回転の検出回路はないので当然といえばそうでしょう)SPEED:1000でDUTY:100%ということになります。

その前に保護ゴーグルを忘れてはなりません!

普通のレーザーポインターは1mW程度で、強いものでも5mW無い位でしょうか。

5500mWなので、その1000倍以上の出力があるので取扱に注意しないと大変怖いです。

CNC購入と同時にゴーグルも注文しておいたのが、これ。こちらの方が先に着いていました。

レーザーが青色の波長450nmなので、この190 to 540nmを減衰できるものにしました。

使ってわかったのですが、これはつるが伸び縮みできるので頭にフィットしてグッドです。

また、商品説明でOptical Density:>5.0(OD+5, OD+6)とあったからです。

調べるとこの図にある様にOD5以上あれば、透過率0.01%以下とあります。

実は、CNCにはグリーンのゴーグルが付属しているのを知らなかったのですが

ブルーレーザーなのになぜ波長が近いグリーンゴーグルなのでしょうかね?

ということで、赤のゴーグルを装着してLaserアプリのLiteFireを起動します。

上部にタブが4つあります。

[Print Picture]タブです。

左の中頃に

[Laser On (Strong)]

[Laser On (Weak)]

とありますが、強さは、 [Device Setting]タブで行えます。

[NC Sender]タブ

画像を線画にして焼き込めるようです。

[Quick Tagging]タブ

文字を焼き込めるようです。

[Device Setting]タブ

下の方で[Print Picture]タブの[Laser On (Strong)]と[Laser On (Weak)]のパワーが設定できます。

こちらは、100が100%です。

[Weak Light Adjust]は、「6」以上でレーザー光がでます。

まず、テストに選んのは、この絵。

下の欄にサンプルが沢山出てきますが、小さくて早くできそうなので。

赤ゴーグル付けて[Laser On (Weak)]にチェックして発光させFocus調整します。

先端のレンズを回すとFocus調整できます。

たまたまホームセンターで見つけていた9mm厚のMDF端材。この大きさで20円でしたので気軽に使えます。

デジカメさんはゴーグル無しです。

PCとの全景。

できました。

出力10%。スピードの記録忘れました。

右下のは、プライスタグ。

結構小さいのがわかると思います。

次は [NC Sender]タブを試します。

[Load NC File]でサンプルがでてくるので読み込みます。

焼き込み中。

今気づいたのです、レーザー光がかなり縦に漏れています。

レンズ内で反射しているのかも?

そのうち、調べる必要がありそうです。

ちょっと拡大。

左上のは失敗作。

できました。

指先と比べるとこれも小さいですが、いい感じに焦げています。出力10%でこれなので、100%での威力が期待できそうですが、ひとまずレーザーはこの位にして出力アップはまたの機会にします。

それにしても動作中にキコキコ音が気になる。

シャフトホルダーや送りネジホルダーにこのシリコングリースを塗布。

かなり静かになったが、

送りネジのバネと一緒に付けた羽つきナットが、ステッピングモーターの回転が逆転する度にカタカタと音を立ててる。

このステージ下のY軸の送りネジ部と

このX軸の送りネジ部。

その内、なんとかしたいものです。

黄銅の羽つきナット、何の為に付いているのやら?

次は、削り加工のテストです。

付属のVカッターを使います。

レーザーモジュールをスピンドルに換え、GRBLcontrolアプリを起動します。

このサンプルを削ります。

まずは、Vカッター無しで何度か走らせて変な動きをしてないのか様子を見ます。

Spindle SPEED:1000になっているのでスピンドルには24V DUTY 100%供給されて最高スピードのはずです。かなり轟音です。

ほぼ出来上がり。

ほぼ出来上がり。

掃除機で削り屑を吸い取ると、いい感じにできています。

次回から何か物作りをしたいと思いますが、その前にJwCAD、Gcode変換するNCVC、これらをマスターしないと何も作れませんので勉強しないといけないです。

みら太さんの進捗具合をみると、ステージの傾き調整が大変のようです。

ダイヤルゲージが必要そうなので、早速、AliExpressを覗き込んで注文しておきます。

分解能0.001mmのは高いので、0.01mmのモノをポチりました。

実は、まだ、GRBLも初耳、JwCADも使ったことなしです。

付属miniDVDのUSB DriverをInstall

この「CH340SER.EXE」を実行してコントロールボード用のUSB Driverを入れておきます。

GRBL Controlアプリ

付属miniDVDの[Grblcontrol]フォルダを丸ごとコピーすれば、そこから「grblControl.exe」を実行できます。

付属miniDVDの[Grblcontrol]フォルダを丸ごとコピーすれば、そこから「grblControl.exe」を実行できます。中華モノはウイルス入ってそうなのでInstallerがないのは安心できます。

なにやらレーザー加工アプリも入っているようです。

これも[laser]フォルダ丸ごとコピーで起動できます。

まずはレーザーの方を先にやりたくて、スピンドルをレーザーモジュールに付け換えます。

レーザーモジュール。

5500mW、AliExpressの日本語では「5500メガワット」 とでますが、5.5Wです。

下に敷いているのは付属miniDVDにあった組立マニュアルを印刷したものです。

レーザー制御基板。

上側の配線は、レーザー本体に、レーザー用、ファン用と2対のケーブルが接続されています。

下側に12V端子(赤)とTTL(白)のコネクタがあります。

WEBで調べると、TTL(白)は、LOW ActiveでPWMコントロールできるようです。

が、どう繋ぐんだろう?

12V端子だけ接続していきなり100%出力でレーザーでると怖いので少し調べることにします。

CNCのコントロールボードには、「Spindle」と「Laser/Spindle」の2つコネクタがあります。

「Laser/Spindle」の波形をオシロで見てみます。

GRBLcontrolアプリを起動して[Spindle SPEED:100]に設定すると

無負荷なのできれいな方形波ではないようですが、12V DUTY 10%が出ている事が確認できます。

「Spindle」端子には24V 10%の波形がでていました。

[Spindle SPEED:500]に設定すると

12V DUTY 50%になっています。

どうやらレーザーモジュール12V端子(赤)だけをこの「Laser/Spindle」に繋げば直接駆動できる確信が湧きました。

結局、Spindle SPEEDというのは、回転数ではなく(回転の検出回路はないので当然といえばそうでしょう)SPEED:1000でDUTY:100%ということになります。

その前に保護ゴーグルを忘れてはなりません!

普通のレーザーポインターは1mW程度で、強いものでも5mW無い位でしょうか。

5500mWなので、その1000倍以上の出力があるので取扱に注意しないと大変怖いです。

CNC購入と同時にゴーグルも注文しておいたのが、これ。こちらの方が先に着いていました。

レーザーが青色の波長450nmなので、この190 to 540nmを減衰できるものにしました。

使ってわかったのですが、これはつるが伸び縮みできるので頭にフィットしてグッドです。

また、商品説明でOptical Density:>5.0(OD+5, OD+6)とあったからです。

調べるとこの図にある様にOD5以上あれば、透過率0.01%以下とあります。

実は、CNCにはグリーンのゴーグルが付属しているのを知らなかったのですが

ブルーレーザーなのになぜ波長が近いグリーンゴーグルなのでしょうかね?

ということで、赤のゴーグルを装着してLaserアプリのLiteFireを起動します。

上部にタブが4つあります。

[Print Picture]タブです。

左の中頃に

[Laser On (Strong)]

[Laser On (Weak)]

とありますが、強さは、 [Device Setting]タブで行えます。

[NC Sender]タブ

画像を線画にして焼き込めるようです。

[Quick Tagging]タブ

文字を焼き込めるようです。

[Device Setting]タブ

下の方で[Print Picture]タブの[Laser On (Strong)]と[Laser On (Weak)]のパワーが設定できます。

こちらは、100が100%です。

[Weak Light Adjust]は、「6」以上でレーザー光がでます。

まず、テストに選んのは、この絵。

下の欄にサンプルが沢山出てきますが、小さくて早くできそうなので。

赤ゴーグル付けて[Laser On (Weak)]にチェックして発光させFocus調整します。

先端のレンズを回すとFocus調整できます。

たまたまホームセンターで見つけていた9mm厚のMDF端材。この大きさで20円でしたので気軽に使えます。

デジカメさんはゴーグル無しです。

PCとの全景。

できました。

出力10%。スピードの記録忘れました。

右下のは、プライスタグ。

結構小さいのがわかると思います。

次は [NC Sender]タブを試します。

[Load NC File]でサンプルがでてくるので読み込みます。

焼き込み中。

今気づいたのです、レーザー光がかなり縦に漏れています。

レンズ内で反射しているのかも?

そのうち、調べる必要がありそうです。

ちょっと拡大。

左上のは失敗作。

できました。

指先と比べるとこれも小さいですが、いい感じに焦げています。出力10%でこれなので、100%での威力が期待できそうですが、ひとまずレーザーはこの位にして出力アップはまたの機会にします。

それにしても動作中にキコキコ音が気になる。

シャフトホルダーや送りネジホルダーにこのシリコングリースを塗布。

かなり静かになったが、

送りネジのバネと一緒に付けた羽つきナットが、ステッピングモーターの回転が逆転する度にカタカタと音を立ててる。

このステージ下のY軸の送りネジ部と

このX軸の送りネジ部。

その内、なんとかしたいものです。

黄銅の羽つきナット、何の為に付いているのやら?

次は、削り加工のテストです。

付属のVカッターを使います。

レーザーモジュールをスピンドルに換え、GRBLcontrolアプリを起動します。

このサンプルを削ります。

まずは、Vカッター無しで何度か走らせて変な動きをしてないのか様子を見ます。

Spindle SPEED:1000になっているのでスピンドルには24V DUTY 100%供給されて最高スピードのはずです。かなり轟音です。

ほぼ出来上がり。

ほぼ出来上がり。 掃除機で削り屑を吸い取ると、いい感じにできています。

次回から何か物作りをしたいと思いますが、その前にJwCAD、Gcode変換するNCVC、これらをマスターしないと何も作れませんので勉強しないといけないです。

みら太さんの進捗具合をみると、ステージの傾き調整が大変のようです。

ダイヤルゲージが必要そうなので、早速、AliExpressを覗き込んで注文しておきます。

分解能0.001mmのは高いので、0.01mmのモノをポチりました。

登録:

投稿 (Atom)