荒業ながら完璧に修理できて意気揚々と

依頼者さん宅に納めに伺ったのであります。

そこで、工房で使ってたVHSテープで

VHS⇒HDDダビングにして

[ダビング開始]!

えっ!あっ!うっ!そんなバカな!あり得ない(@_@)

あまりの動揺に写真撮ってないので、再現画像であります(^^ゞ

時刻は、14時過ぎだったかと

こんな事が起こるとは微塵も思ってなかったので

テスターなどの機材を持ち合わせてなく

仕方ないので、この日は、工房へ持ち帰り(~_~)

その日は、戻って

車の振動でやられたのかも?と

120分テープをフル録画するも異状なし(@_@)

翌日、最も怪しいAC電源電圧を可変したいのですが

工房には、スライダックがないもので~(^^ゞ

このヘアドライヤー

AC100V ⇒ 約90Vにまで下がりました。

VHS⇒HDDダビングをやります。

ヘアドライヤーを長時間吹かしとくわけにはいかないので

このアナログテスターは、

ドライヤーの吹き出し口を上方に向けて

2分ほど

ん~ん、AC90Vだと、すぐ再現すると思ったんだが~

何も起きません(+_+)

左下は、昨日やった120分フル録画のサムネイル

ならば、ゼロクロスもなしの

この超簡易サイリスタ型調光器で

スライダックの様に正弦波のまま電圧低下させれないので

普通の電圧降下と状況が異なりますが

VHS⇒HDDダビングをやります。

実効値ではなく平均値測定なので正確ではないですが

まあ、サイリスタ型調光器の出力は、正弦波ではないので

ここで停止、ちゃんと録画されています。

依頼主さんの現場では、

速攻で電源ボタン赤のWAIT状態になったのですがね~

どうもAC電源電圧低下が原因ではなさそうです。

VHS⇒HDDダビングやりますが

一旦、最初に持ち込まれた状態

HDD Seagate 300GBに乗せ換えて~

外部電源は、外して

内部電源だけで動くように戻して

HDD乗せ換えたので、お決まりの

[設定を出荷時に戻す]して

[HDD初期化]して

1時間経っても異常が起こりません(@_@)

仕方ないので、この5V・12V分岐ケーブルを

水色:5Vライン、黄色:12Vライン

スタンバイモードでは、5V・12VがOFFになるんですね~

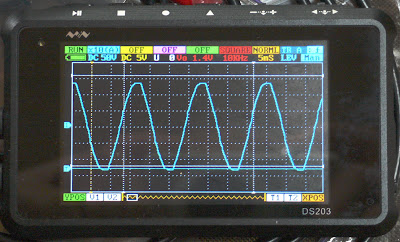

愛用の携帯オシロ DS203、最後に紹介することにします(^^)

ちょっと確認の為

[HDDパワーモード]を[セーブ]にしておいて

電源ONのこの状態で

5V・12Vラインを観察しております。

5分ちょいだったか、HDDの回転が止まりましたが

5Vライン(水色)、12Vライン(黄色)は、ONのままです。

[見るナビ]や[ディスク情報]などを見ても

HDDの回転は、止まったままで

さっき、録画分を消去してたので再生するものがなく

VHS⇒HDDダビングを始めたら、ようやく回転を始めました。

まあ、外部電源ONしっぱなしでも、いいってことが判ったのですが

気持ちはよくないので

後で外部電源もスタンバイ時OFFになるよう改造しよっと(^^)

1時間ほど、観てましたが

症状が起きません(>_<)

では、消費電力の多い、古~い IDE I/FのHDDを持ってきて

そのHDDを電源だけ接続して、元のHDDと2台にすれば

5V・12Vラインの消費電力を増やせば

異常がすぐに発生するのではないかと?

どうにかして、異常が起こった時の5V・12Vラインを捉えたいのです。電源ON直後

さすがに、12V(黄色)の負荷が重くて苦しんでいますが

すぐに落ち着いて

またもや、1時間経過しても何も起こらず

ひとまず、観察中止(>_<)

症状の出現頻度には関係ないので、こっちを先にやります。

2本作ってSSRに取り付けて

その間にSSRを噛ませて

マーティーにしかわかりようがないでしょうが(^^ゞ

最も怪しいやつは、40.6℃

で、NF-6Vってリレーを見つけてきましたが

AC電源をスイッチできる定格ではないので、ボツ(~_~)

そうだ!秋月電子で買ったやつがあったはず!

・・・ありました!このSSR(^^)

トライアック式でゼロクロス・スイッチングです。

Y型端子を

リード線にカシメて

外部電源用のAC電源ソケットへいってる片側をカットして

外部電源のAC電源ソケットを制御するように配線して~

外部電源の5V・12V用ケーブルに

内部電源のDVDドライブ用の12V(左上の黒&黄)を引けるようにして

SSRの制御端子には、

SSRがON/OFFするので

外部電源用のAC電源ソケット(左上の白いの)が

ON/OFFするようになります。

RD-W301の電源を入れると、

SSRもONしてランプが点灯します。

スタンバイになるとSSRがOFFして消えることを確認して

内部電源のON/OFFに応じて外部電源をON/OFFさせる改造は

終了です(*^^)v

さ~て、異常現象の方に戻ります。

こうなったら、電源ユニットを開けて

パターンや波形と睨めっこするしかないですね~(@_@)

まずは、サーマルプロテクションがありそうな半導体を探します。

右:3011ZF:サンケン SI-3011ZF

出力可変型、低入出力電圧差シリーズレギュレータ

左:BA7810:ROHMのシリーズレギュレータですが

5端子のDatasheetは、見つけれず(>_<)

まあ、ここは、異常現象とは、無関係でしょう。

1次側のスイッチング用のが、最も怪しいです。

両方とも同じ品番です。

写真の左側のが、HDDへ供給する5V・12V用です。

右側を拡大

サンケン STR-W6853

ちょっと離れた「N」は、何だろう?

左側を拡大

刻印は、上のと全く同じです。

サンケン STR-W6853

他のは全て、3本足のバイポーラトランジスタ or ダイオードで

サーマルシャットダウン等の保護回路を内蔵していない素子です。

電源を裸の状態で、内部電源だけで動かして

ヒートシンク付きの半導体の発熱が原因かもしれないので

温度上昇を観察してみます。

HDDも消費電力が多いものに乗せ換えてます。

調子が悪くなってLow Level Formatしたもので

CrystalDiskInfo Ver.9.1.1の診断は、[正常]に戻りましたが

「シークエラーレート」の生の値がかなり大きいので

異常現象も少しは、出易くなるかと。

5V・12V共に定格電流が大きいので

電源の発熱も多くなるでしょう。

電源基板の全景

最も怪しい 5V・12V用の1次側は、赤枠のヒートシンク黄色枠のヒートシンクだけTOPが黒で、ちと気になるんです。

2次側で5Vか12Vを整流しているダイオードなので

保護回路は、内蔵してませんが

HDD乗せ換えたので

いつものように[設定を出荷時に戻す]と[HDD初期化]して

温度を測り始めます。

・・・サーマルシャットダウンが働きそうな温度ではありません。

が、あのTOPが黒いヒートシンクが、早くも 56.8℃

他にも50℃超えが、2ヶ所も(゚Д゚;)

とてもまずいですね~(>_<)

ただ、その3つは、3足のサーマルシャットダウンなしの素子です。

何℃まで上がるかな~と測り続けてると

10分も経たない内に電源がダウンして[WAIT]表示に(^o^)

でた!これで喜んぶのも変ですが(^^ゞ

しばらくして、時刻表示になりました。

異常現象よりも気になってきて

VTRの電源コネクタの各電圧を測りました。

RD-W301の背面に大きなファンが付いているのですが

このクラスで手元にあったのは

切り欠きがあるので、完全な穴ではないですが

上に乗せるヒートシンクの穴位置を決めて

M2ボルトなので、Φ2.5のドリルビットでいいでしょう。

似たダイオードに嵌るように

純銅じゃなくても銅の熱伝導率は、アルミの2倍近くあるので

同じHDDのまま、外部電源でやってみます。

起動後10分そこら

内蔵電源だけの時より少し長めの時間ですが

中央の黒のヒートシンクは、60℃超え(゚Д゚;)

VHS⇒HDDダビングをやってみます。

20分ほどで、64.8℃(゚Д゚;)

苦肉の策でこのヒートシンクだけTOP黒に塗ってたんだ~(+_+)

現在、HDDとDVDドライブは、外部電源から供給しているので

VTRデッキの方で、かなりの電力を食っているということになります。

15V、30Vもあります。

起動タイミングがあるだろうから

5Vと12Vだけ外部電源という訳にはいかないでしょうね~

メイン基板に行ってるコネクタ

左側だけ観てみると

たぶん、前面パネルの冷陰極管用でしょう。

メイン基板の5V・12Vは、

もう一方の「サンケン STR-W6853」で生成されています。

筐体開放で60℃超えというのは、

さすがにマーティーの設計ポリシーが許容できません

というか、寿命が極端に短くなるでしょう。

人間の発熱でいうと、40℃超えほどの心配です。

このTOSHIBAのD-TR1(HDDレコーダー)裏がとても熱くなるので

逆さまに設置して、大きなヒートシンクを付けております(^^)

ヒートシンクや薄そうなファンを持ってきました(^^)

上の写真の右端中央のを

こんな感じに乗せれるといいのですが

電源には、このカバーが被さるわけでして~

内側の高さ 37mm

内側の全面に、黒い絶縁シートが貼ってあります。

TOPが黒いヒートシンクの高さ:30mm

なので、高さ:7mmまでしか付けれません(>_<)

さっきの良さげなヒートシンク

高さ:10mmなのでダメですね~(~_~)

騒音対策なのかゆっくり回転で、強力な空冷ではないので

この12V 0.09Aファンを付けたい所ですが

2次側で電圧も12V以下なので

カバーとの絶縁距離も問題なしです(^^)

品番が全く見えないのです(+_+)

もし、高速シリコンダイオードだったら

ショットキーバリアダイオードに換えるだけで、

温度が格段に下がるんですがね~

黒頭ヒートシンクの加工もしたいので

「はんだ シュッ太郎」で、外します。

「RB085T-60」ショットキーバリアダイオードでした!

まあ、今どきは、当然ですよね(^^ゞ

「RB085T-60」60V 10A/device(5A/diode)

適当なポイント Ta=75℃(素子の周辺温度)で読むと

縦軸 IF:2Aで、横軸 VF:350~360mV

「CBD20150VCT」150V 20A/device(10A/diode)

同様に Ta=75℃ で読むと

縦軸 IF:2Aで、横軸 VF:0.5V(500mV)

上のオリジナルよりVFが、かなり高いので、

交換しても温度はもっと上がりますね~

やはり、VFは、電流定格よりも耐圧の依存度が高いのか~

ということで、ヒートシンク追加が決定であります。

元のヒートシンクの上に

M2ボルトで固定したいので、タップ建てます。

タップをハンドルに取り付けて~

どうにか強度はありそうです(^^)

なかなかの切削屑、気持ちいいですね~(^^)

バリ取りして完成!

裏側

黄色枠のダイオードも温度が高いのです。

HDDを内部電源で動作させた時:53.8℃

外部電源でも 48.0℃

だったので、

2mm厚のアルミ板で作ったら、

厚過ぎて、横のヒートシンクに当たって入らず(^^ゞ

0.5mm厚の銅板を

短冊状にカットして

その半分をクネクネと加工して

いいんじゃないでしょうか(^^)

さっきの2mm厚のアルミのより温度下がるんじゃないかな~(^^)

さっきの残りの銅板短冊を~

被せる感じで、折り銅オブジェ風ヒートシンクに(^^ゞ

ダイオードに装着!

2種類のサーマルグリースの熱伝導率は、

サーマルグリース HY510塗って~

保護回路の動作説明が欲しいのですが

長い[WAIT]の後、[時刻]が出て

一方、HDDの書込みや

とはいうものの、次に備えておかないと(^^ゞ

4種類がトグルで切り換わります。

もう一つ温度が高かった、これ!

DC 0.5V/DIVなので、2Vほどです。

C~GND間の波形は

DC 10V/DIVなので、-28V

DATASHEETは、これ。

手持ちのPNPでTO-220パッケージのを探すと、これが!

置き換えるに全く支障ない諸元なのですが

DVDドライブを外して、メイン基板のコネクタまで外さないと

半田付けできないので、諦めて~(^^ゞ

では、パーツを元通りに付けていきます。

元は、何も塗ってなかったのですが

特に発熱が大きいので

こんな感じで半田付けしております(^^ゞ

LCR METERで電解コンデンサの容量を確認!

定格は、何Hzでの測定か不明ですが、100Hzにて

左:95%、右:98%

まあ、よろしいようで(^^)

黒頭ヒートシンクさん、

側面は黒色アルマイト処理なのに、TOPだけペイント塗りなんです。

上に追加するヒートシンクとの接触をよくする為に

ペイントを削っておきます。

さっきと別のサーマルグリース HY510 を塗って

2種類のサーマルグリースの熱伝導率は、

・HY710:3.17W/mK(K:ケルビン)

・HY510:1.93W/mK

で、HY710の方がいいのですが

HY710は、微妙にポロポロで、場所によって塗り難いのです。

ここも

さっき作った銅板オブジェを被せます(*^^)v

サーマルグリース HY510を塗って~

5mm厚のヒートシンクを被せて、ボルトで固定終了!

上に乗るカバーとの隙間は、2mmもないのですが

穴があった方が、気持ち的にですね~(*^^)v

いや~これでひと安心です(*^^)v

ですが、ヒートシンクを追加した素子は、

ですが、ヒートシンクを追加した素子は、

単純なダイオードとトランジスタなので

温度を下げて寿命を延ばしたにすぎません

保護回路も付いてなく、異常現象とは、無関係なのです。

やっと横道から戻って~

最も怪しい、STR W6853の波形を観ようかと。

保護回路を内蔵していますが、発熱はそうでもないので

サーマルシャットダウン保護ではなく

AC入力電圧が低く、2次側の負荷が重くなった時に

OVER CURRENT(電流オーバー)保護が、働いているのが濃厚です。

STR-W6853のDatasheetは、サンケンのサイトになく、これのみ(T_T)

「QuasiResonant SMPS(Switched-Mode Power Supply)」

日本語だと「疑似共振スイッチング電源」ですが

「Quasi:疑似」は、初めて見る単語(・。・)

昔は「疑似:Pseudo」だったのですが、時代の変化かな~

ありがたいことに、ブロック図があります。

c.png) |

| 出所:Datasheets-PDF.com |

サンケンの公式サイトの

代表例 STR-W5756のブロック図と見比べます。

「Not Recommended New Designs」のウォーターマークがあるけど

W6800シリーズのが公式サイトにないからですね~(~_~)

逆に載せてないから、敢えてウォーターマーク入れてるような・・・

ピンアサインが、異なっているので

異なるコンセプトで設計されたということなのかな?

OCPやOLPのブロック図は、似ているので

保護回路の動作は、ほぼ同じと考えていいでしょう。

RTFCってのが、ちと気になりますが

STR-W67のアプリケーションノートを眺めると P18に

というか、これしか頼りになるものがないのであります(>_<)

サンケンさ~ん、W68xxシリーズのも載せてくださ~い(^^ゞ

OLP:pin6(W67:pin5)が4.9Vを超えているか確認すればいい

ICのGND:pin3(W67:pin3)です。

ほぼ中央の「6」ピンを掴めるテストクリップがないので

裏と表の写真でパターンと睨めっこして

表側のランドを削って、テスト用の短いリード線を付けました。

テストクリップで掴みます。

3pin(黒)と6pin(紫)

電源ON時:約3V

Over Loadが、ちょこちょこと発生して

ここがジワジワと上昇して4.9Vを超えた時に

5V・12V用のICがダウンするのだろうか?

そうだと、時間をおいて異常になるのと辻褄が合うのだが

しかし、W67xxの解説の波形では、正常時 0Vなのです。

ん~ん、やっぱしW68とは、動作が異なるのかな~?

HDDは、ずっと、消費電流の多い、Seagate 2TBのです。

外部電源からの供給を止め、内部電源だけにしますが

OLP端子である上の波形に変化ありません。

では、Over Current Protectionの

OCP:pin5(W67:pin7)を観ることにします。

電流検出抵抗の両端をプローブで掴みます。

拡大

ちなみ、これ、どうみても

下から「茶」「赤」に見えるのですが

後で両端を測定したら、011Ωだったので

両方とも「赤」の0.22Ωということになります。

以降の電流計算は、執筆中に 0.11Ωでやっております(^^ゞ

STR-W6700シリーズの応用回路例、というか基本回路ですね。

上の抵抗は、左下のROCPです。

AC電源コードを挿して

電流検出抵抗:0.11Ω(0.22Ωのパラ)なので、

0.17V ÷ 0.11Ω=1.55A peak

ON Time:1.6DIV x 2μsec/DIV=3.2μsec

スイッチング周波数:1÷16μsec=62.5KHz

起動シーケンス中

電流増加の傾斜は、入力電圧とトランスのL値で決まるので

電源ボタン:緑で[WAIT]中

電流検出抵抗:0.11Ωなので、

0.2V ÷ 0.11Ω=1.82A peak

ON Time:1.9DIV x 2μsec/DIV=3.8μsec

電流peakを増やすために、ON Timeが長くなっています。

スタートメニューが出ると

コブだけに着目すると

左の山のピークが妙なので(・。・)

右側の波形で観ると、微妙に増えて

0.21V ÷ 0.11Ω=1.91A peak

ON Time:2.1DIV x 2μsec/DIV=4.2μsec

では、VHS⇒HDDダビングしてみます。

右側の波形で観ると、

0.22V ÷ 0.11Ω=2.0A peak

ON Time:2.2DIV x 2μsec/DIV=4.4μsec

にしても、左の山のピーク、トランスがサチっている様な?

「サチる=サチュレーション=Saturation=飽和」ですが

横軸を0.5μsec/DIVに拡大!サチってるんじゃないですね~

左から3DIVの所がトリガーポイントですが

その両側でトリガー電圧(水色の横点線)より低いですね~

上の写真のコブは、この写真では、1個だけのようです。

もしかして、OCP(Over Current Protection)が働いてるのか?

これが蓄積され一定量を超えた時に

シャットダウンするのではないだろうか?

200μsec/DIVにしても、横軸全幅2.6msecで1回のようです。

頻度が少ないので、閾値まで蓄積するのに時間がかかり

数十分後にシャットダウンしてるとすると、現象と辻褄が合います。

ちなみに、オシロ DS203の横軸を遅くするとサンプリング周波数が低くなり細いパルスを拾い難くなるので

DS203の一番右のノブを何度か押して、一番下のギザギザを赤にして

DS203の一番右のノブを何度か押して、一番下のギザギザを赤にして

オーバーサンプリング積み重ねモードで観ています。

それでも、歯抜けが・・・高性能オシロが欲しいな~

もう一度、応用回路例を眺めると

ROCPには、F:メイン巻線とVccの電流も流れてますね~

0.3DIVほどの盛り上がりなので

山は、0.1V/DIV x 0.3DIV=0.03V

電流:0.03V ÷ 0.11Ω=0.27A

STR-W6700シリーズのこれをみると

Icc(on) MAX:6mA・・・断然低いですね~

おっ!発振周波数TYPE:22KHz

このW6853、実測で62.5KHzなので、かなり異なっているようです。

結局、コブの真相は、解けず、闇の中~(@_@)

では、電流検出抵抗に、この1Ωを

パラ接してみます。

OCP(Over Current Protection)端子の電圧が

10%ほど下がり、見かけ上、動作ポイントが上がって

OCPが作動し難くなるハズです。

全景

電流検出抵抗 0.11Ω ⇒ 0.099Ω になったので

その電圧Peakは、低くなりましたが

まだ、左の波形にコブがあります。

このコブでOCP(Over Current Protection)が働いてたとすると

コブの高さは、変わらず、OCP動作点は、上がっているので

OCPは、働かなくなっているハズだと、推測するのであります(^^)

HDDは、消費電流の多い、Seagate2TB

外部電源を使わず、内部電源だけで作動させています。

VHS⇒HDDダビングしている状態です。

で、1Ωを外して、電流検出抵抗を元の状態にして再起動して、何も録画されてないので

テープを巻き戻すと、21分45秒でダウンしていました。

消費電流の多いHDD(Seagate2TB)にしてから

再現性がよくなってきました(^^)

電流検出抵抗に1Ωをパラ接続します。

また頭からVHS⇒HDDダビングを開始しました。

実に健康的で安心な温度であります!(^^)!

いや~先にヒートシンクを増強してて良かった~

HDDは、消費電力が大きく、リードエラーが多いものだし

・HDDの書き込み時にカリカリっと音がした時には

全体的に波形(つまり電流)が高くなっていた。

・時々 OCP(Over Current Protection)が働いて

OLP(Over Load Protection)のコンデンサが

ジワジワと充電されていく。

・OLPの閾値を超えた所で、パタッと電源がダウン。

・HDDの電源が落ちると、HDD異常と見なして

システムがRESETして電源ランプ赤のスタンバイ状態になる。

・RESET時にOLPのコンデンサは、放電されるので

また、電源ボタンを押すと起動する。

と考えます。

ということで

5V・12V用の1次側スイッチング電源の

電流検出抵抗に1Ωをパラに半田付けします。

下のより小型で十分なのですが、工房に、これしかなくて(^^ゞ

メイン基板用の1次側電源の電流検出抵抗:0.110Ω

定格ドンピシャのセンター値です。

1÷((1÷0.098)-(1÷1))=0.109Ω

+側にバラついていたかと思ったのだが

こっちにもコブがありますね~

疑似共振型の特徴なのかな~?

電流ピークが低いのに、ON Time(三角の幅)が3μsecと広いので

このトランスのインダクタンスは、5V・12V用のよりもが

大きいということになります。

電流もトランスも異なるのに、電流検出 兼 OCP検出の抵抗は

なぜ同じにしてるんだろうという疑問が残ります(@_@)

電源ボタン押して、赤⇒緑に変わる起動時です。

最初の方 0.2V/DIV x 2.5DIV=0.5V

電流: 0.5V ÷ 0.098Ω=5.1A もあります(゚Д゚;)

ソフトスタートが入ってないようですね~(>_<)

まあ、今まで、STR-W6853が死んでないので

ASO(安全動作領域)は、定格内でしょう。

ピーク 0.1V/DIV x 4.5DIV=0.45V

電流: 0.45V ÷ 0.11Ω=4.1A

STR-W67xxには、ソフトスタート内蔵されているのですが

W6853には、無いのだろうか?

気持ち悪いけど、どうしようもないですね~

次に開ける時は、開け易いように

元の(下)から低頭ビス(上)に換えました。

原因の推測と対策が合致したし、この検討状態から

HDDは、消費電力の低いのに、

5V・12V 内部電源 ⇒ 外部電源からの供給にするので

かなり内部電源の負荷が軽くなって

異状は、格段に発生し難くなると考えます。

もう大丈夫でしょう。

では、電源基板にカバーを被せていきます。

中央の側面ビス

次に開ける時は、開け易いように

元の(下)から低頭ビス(上)に換えました。

すんなりではないですが、元のよりは、かなり入り易くなりました。

メイン基板用の1次側電源のヒートシンクが見えるので

ノギスでカバーまでの距離を測ってみます。

9.5mmでした(^^)

工房の環境では、内部電源だけで動作するようになりましたが

依頼主さん宅で異状が早く起こる原因は、判明していないので

HDDとDVDドライブは、外部電源から供給する配線をして

HDDは、前に換装したAV用のWD5000AVDSに戻します。また、[設定を出荷時に戻す]と

120分テープでVHS⇒HDDダビングの最終確認します。

定格:5A

中古なのに新品の様にキレイ(^^)

やっぱし、工房に1つ置いとかないとですね~(^^ゞ

ショットだけは、100V(^^)

このマルチメーターは、平均値ではなく、真の実効値測定です。

どうやら緑は、90~120Vのようですね~

速攻でダウンした時に使ったコンセント

マンションの8階なので

低いと思いきや 104Vもあります。

もしかして、AC電源電圧が、高いのが原因だったのか?

しかしですよ

この電流のピークが上がって、OCPが働いているとしても

この電流のピークは、2次側の負荷によって決まります。

電流ピーク:Ipeak[A]

トランスの1次側のインダクタンス:L[H]

とすると、2次側へのエネルギーは、この式な訳で

理論的には、2次側の負荷に変化なければ

AC電源電圧が変動しても

ON Timeの幅で追従して

Ipeak は、変化しないハズなのです。

DVD-Rの書込みで消費電力が増え

負荷が重くなると、Ipeak が上がります。

AC電源電圧が、上がると

この、電源ボタン 赤⇒緑 の起動時の電流は、増えます。

ここで一気にOCPのコンデンサに蓄積されて

閾値までの余裕が少なくなって、早くダウンしてしまうのかも?

結局、真相は、闇の中であります。

OCP(Over Current Protection)が関与してた事だけは

間違いなさそうです。

執筆中に、ふと思ったのですが

これどうみても、下から「茶」「赤」ですよね~

設計では、0.12Ωにしてたのが

間違った抵抗

(カラーコードが 0.12Ωなのに中身が0.22Ω )

がつけられて量産されてしまった。

それで、OCP(Over Current Protection)の動作点が

ギリギリの所になってしまったのでは、ないだろうか?

もはや証明する方策は、ありませんが

使い込んだもので、多発していることからして

マーティーの中では、妙に納得するのでありました。

*** 2025.3.22追記 ***

上の謎の抵抗が、夜な夜な夢に現れます(~_~)

RD-W301の電源ユニットに同じ抵抗が4つあって

R813、R814、R822、R823 です。

回路図をお持ちの方、抵抗値を教えていただけると

ものすごくスッキリして熟睡できそうなので

よろしくお願いいたしますm(_ _)m

*** 追記ここまで ***

同じコンセントの波形も観ました。

AC104Vなので、104 x 2√2=294V p-p

こっちの方がやや汚いかな(^^ゞ

所で、マーティーの携帯オシロ DS203は、ここで修復して

オリジナルの機能強化版カスタムオシロアプリ "Wildcat V5.5"です。

オリジナルの機能強化版カスタムオシロアプリ "Wildcat V5.5"です。

もう、seeedstudio.comからは、Wildcatの情報が消えています。

探すと、GitHubにV5.6とV6.5がありました。

マーティーのは、Hardware Ver. 2.72で V5.5

Updateは、V5.6です。

Readmeをみると、V5.5 ⇒ V5.6は、

FFT modeとROM addressingの更新だけです。

Updateは、しなくていいかな(^^ゞ

で、その日、依頼主さん宅で、

120分テープでのVHS⇒HDDダビング終了前に帰宅して

夕方、無事ダビング終了して自動巻き戻しされたと連絡が!

これで、めでたくRD-W301の修理完了です\(^o^)/

いや~今回は、久々に設計レベルまで介入してしまいました。

マーティーが電源設計に関わっていたのは、約30年前

あれから回路方式も素子も随分変化していることが垣間見れ

なかなか楽しく充実した修理の日々をおくれました。

STR-W6853のアプリケーションノートが公開されてれば、

もっとスッキリ解明できたと思うんですがね~

今回の修理過程で、

HDDは、使用領域が300GBに固定されているものの

手持ちのHDDは、どれも換装できることが判ったので

HDDについては、すぐに入手可能で、備えの必要はないですね~

古いアナログテープをデジタル化することが目的なので

VHS ⇒ HDD ⇒ DVDの書き込みを繰り返すわけで

次に危ないのは、DVDドライブでしょう。

現在、オリジナルの「SW-9576-E」

一般品の「SW-9576-C」から東芝専用に改変された

前面パネルとイジェクトSWを削除したモデルらしい。

RD-W300で「SW-9576」から換装できたと記事がありました。

確実に動作するハズ!(^^)!

定格:5V 1.4A、12V 1.1A

次に遇ったのは~

また、ラベルからですが

「SW-9590-C」定格:5V 1.4A、12V 1.5A

9585の成功例があるし、9590と近いし

逆に失敗例も見つからないので、換装できる可能性大です。

定格:5V 1.6A、12V 1.6A

「GSA-H58N以降は失敗報告が多い」という記事があり

これは、ダメそうです。

ただ、RD-W301での失敗例ではないので、可能性皆無ではないです。

電流が大きいので、失敗報告というのは、

もしかしたら、あの電源落ち異常なのかも?

一般保管扱いかな~(^^ゞ

電源ICのSTR-W7853(STRN-W6853)

『たまに「ER0004」が出て起動しなくなる

その殆どの原因がこのIC』という情報を見たからです。

AliExpressを探してみると

これは、W6853の末尾が「3」ではなく「6」ですが

サムネイルが2種類並んでいて

左のは、「STR-W6856」

476円/10個(10%OFF、送料171円)

同じページの右のサムネイルは、「STRN-W6856」

どうも「N」の有無が、あるようなのです。

しかも「N」有の方が、価格も送料も高い!

お届け予定日だけ1ヶ月近く速いのです。

989円/10個(10%OFF、送料381円)

RD-W301の基板の写真を視ると

[STR N]スペースがありますが「N」有のご様子

「STR-W68xx Series」情報、

どうしてなのか、サンケンのサイトには、皆無で

ネットにあったのも唯一、これだけ(~_~)

先に進んでも、PDFは、有料になってるんです(>_<)

そこの表によると

W685xの1の位は、Output Powerの違いですね~

まあ、「3」と「6」の違いは、判りました。

c.png) |

| 出所:Datasheets-PDF.com |

サンケン・サイトにあるのは、W67xxシリーズまでで

を見ると

ちょっと品番の法則が判ってきます。

バースト発振動作」の有無だと推測します。

『負荷が軽いスタンバイ動作時に自動的にバースト発振になり

スタンバイ時の消費電力を低くする機能』だそうな。

W6753 ⇒ W6754 ⇒ W6756 の差は、

RDS(ON)MAX:1.7Ω ⇒ 0.96Ω ⇒ 0.73Ω ですね~

67xxの数字の10の位は、MOSFETの耐圧

1の位は、RDS(ON)MAXですね(^^)

mca.png) |

| 出所:STR-W67xx Sseries アプリケーションノート |

RD-W301は、スタンバイの時、

5V・12V用のSTRN-W6853は、動作停止してたので

「N」有の

『負荷が軽いスタンバイ動作時に自動的にバースト発振になり

スタンバイ時の消費電力を低くする機能』

ってのは、あっても意味はなく

それよりも、RDS(ON)MAXが低い「56」が良さげに見えて

「54」や「53」より安いので

この「N」無し「STR-W6856」をポチッ!

234円/5個(18%OFF、送料 217円)

ご到着予定は、1ヶ月ほど先です(>_<)

ちなみに

「54」は、260円/5個(18%OFF、送料 217円)

「53」は、351円/5個(18%OFF、送料 217円)

ん~ん、この値付けは、どういうことですかね~???

これで、次の修理体制は、万全かな(*^^)v

一応、これも記録しておきます。

実は、最初に納めた時、妙な現象があったのです。

RD-W301は、リモコンの[解像度切換]で

出力信号形式が換えられることがわかり

EV2785では、i(インターレース)に対応してないので

D2:480P と D4:720P のみ映ります。

まあ、今どきインターレースは、使いませんからね~

ただ、RD-W301は、古いので

デフォルトがD1:480iのインターレースなのです。

写真今一ですが、480Pより720Pが微妙に良いのが判ります。

やっと、映像が映ったかと思うと、音声が出ないと(>_<)

・EV2785のHDMIの音声入力:

リニアPCM 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 KHz

・RD-W301のHDMI音声出力:

デフォルト:ビットストリーム(再生メディアに準ずる)

[スタートメニュー]-[設定メニュー]-[再生機能設定]の

[デジタル音声出力設定]で

ビットストリーム/PCM/HDMI-AUTO が切換可能です。

PCM: リニアPCM 48 / 96 KHz

なので、EV2785から音が出るハズなのですが、出ないとのこと(>_<)

取説に、DVDがDTSの場合、PCMにならないとあります。

VHSテープの時は、明記されていませんが

リニアPCMじゃないのかな~

まさか16bitと24bitの差じゃないだろうし

結局、音声の方は、解決しないままであります(@_@)

古いアナログテープのデジタル化、なかなか大変でありますね~

2025年問題(VHSデッキ補修パーツの製造終了)もあって

変換サービスのお店がフル稼働だそうです。

ただ、『磁気テープの劣化で、VHSテープが2025年を目安に寿命を迎え

まともに再生できなくなる』とも言われていますが

マーティーの経験では、約30年前のVHSやHi8テープでも

再生デッキのヘッドさえ劣化してなければ、

それなりのアナログ画質で再生できました。

寧ろ、DVD-R(M-DISKやDVD-RAMを除いて)の方が、

磁気テープより保存性能が劣る気がします。

『2025年問題でいう磁気テープの寿命』というのは、

都市伝説なのかもですね~(@_@)

いずれにせよ、

アナログテープのデジタル化は、早くやってた方がいいですね(^^)

ca.png)

c.png)

c.png)

ca.png)

ca.png)

c.png)

c.png)

c.png)

c.png)

c.png)

c.png)

c.png)

TCx2c.png)

c.png)

c.png)

TCx2c.png)

c.png)

c.png)

c.png)

c.png)

c.png)

c.png)

c.png)

c.png)

TCx2c.png)

TCx2mc.png)

ca.png)

c.png)

c.png)

c.png)

c1.png)

c2.png)

c.png)

c.png)

cm.png)

cm.png)

mc.png)

mc.png)

mc.png)

c.png)

3 件のコメント:

東芝が出荷時に間違った抵抗値の部品をすべての新品に使っていたかもしれないと言うのは、すごい考察ですね。いずれにしても症状が出ない状況で原因を突き止める執念がすごいと思いました。

長いのを見ていただき、ありがとうございます。

コメントまでいただくと元気が湧いてきます。

次の修理への執念が充電できました\(^o^)/

よくよく考えてみますと

製品や電源基板のメーカーは、

組み立て時に納入された抵抗が正しいことを信じるしかなく

ディスクリート部品(抵抗やコンデンサやトランジスタ)の

抜き取り検査をやることは、まずないと思います。

修理した1台に限れば、明らかに表面の表示と中身が異なる抵抗ですが

これは、抵抗を作っているメーカーでの製造ミスですね~

特に今回の場合、商品の完成すぐの新品の状態では、症状が非常に出難いので

市場に出て、ある程度使い込んでから症状が多発しているものと考えます。

それと、1次側の電源制御ICの保護回路の方式が変わっていて、

入力電圧や負荷の状態で、症状が出る時間が変化するので

尚更ややこしいことになってます。

コメントを投稿